室町時代と鎌倉時代の農業の違いのまとめ こうして室町時代と鎌倉時代の農業をいくつかあげてみてみると、その二つの時代の農業における変化がよくわかります。 鎌倉時代では畿内や西日本では二毛作が広まっていましたが、室町時代では排水設備など、作物を育てる環境がさらに整い、三毛作を行うところも出てきています。 使われている肥料も鎌倉いいね 2 観菩提寺の楼門と本堂(正月堂と呼ばれます)は室町時代の建築で、国の重要文化財となっています。 三重県伊賀地方には室町時代以前に建立された寺社仏閣が珍しいのです。 これは、天正伊賀の乱(織田信長の伊賀攻め)による焼き討ちで 講義日 場 所 久留米大学 御井学舎241 教室 1. 日本の建築 日本列島の建築は、後期旧石器時代から明治時代初期にいたるまで、頑固なまでに木造一筋でした (ただし、近世の石造蔵など例外有り)。 これは、ヒノキをはじめとする良質な木材が

寺院建築 室町時代

室町時代 建物

室町時代 建物-鎌倉時代(1180年頃~ ) 室町時代(1336年~1573年) この時代は、貴族社会から武家社会へと変わり、建物も少しづつ寝殿造りから書院造りに移行していきます。 室町時代に建立された金閣寺は、書院造りの部分がありますが、寝殿造りの形式も残っています。書院造が、建築様式として完成されるの 「鎌倉時代が分かる建物が見たい」と言い始めました。 鎌倉では戦災などにより多くの史跡が失われたのではないかと思いますが、 大仏さんに代表されるように、「鎌倉時代・幕府」「源氏・北条氏」の権勢をうかがわせるような史跡がございましたらぜひ御紹介下さい!

寺院建築 室町時代

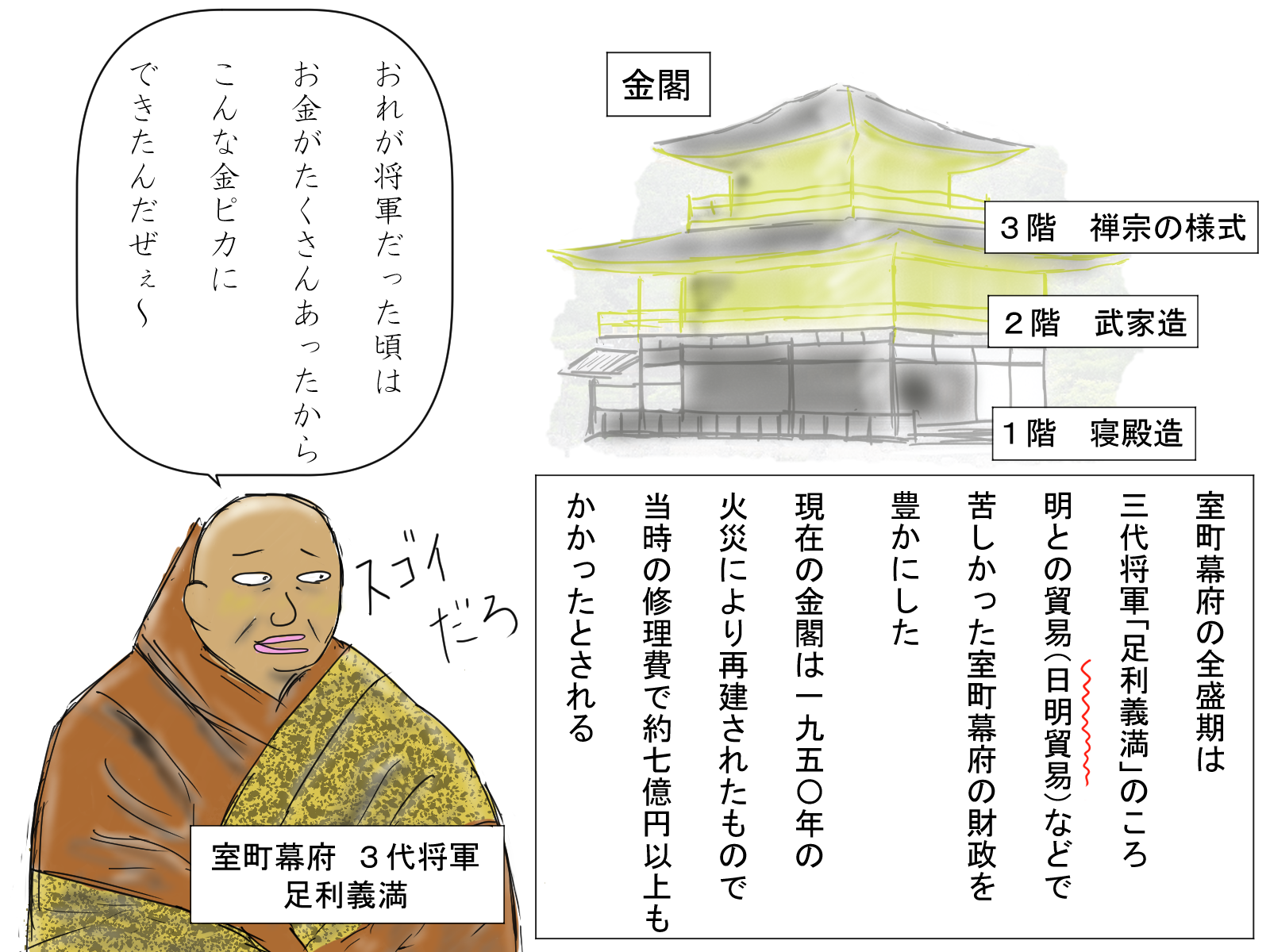

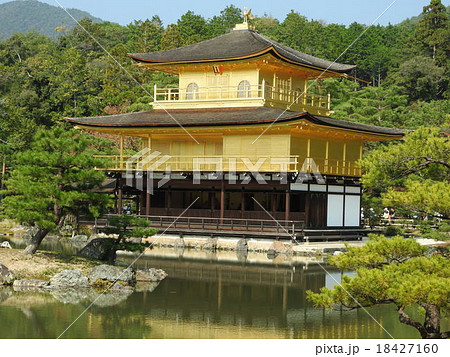

建物は鎌倉時代からありましたが、金閣寺になったのは室町時代になってからです。 HOME >>室町時代>>金閣寺 日本の歴史の教科書に、写真入りで掲載されている金閣寺ですが、金閣寺という呼び方は通称で、正式名称は鹿苑寺(ろくおんじ)と言います。畳のある和室は、落ち着く空間です。 畳や襖など、現在も使われている和室の原型は、この室町時代にできました。 「寝殿造」から「書院造」へ移り変わり、質実剛健な武士の家や、将軍の建てたきらびやかな「金閣寺」など、室町時代は現代にもつながる家の造りができ始めるのです。 そんな室町時代の武士の住まいや部屋の造り、代表的な建物について、ご足利義満が築いた山荘・北山殿に代表される北山文化。 室町時代の応永4年 (1397)に第3代将軍・足利義満が築いた山荘・北山殿を義満の死後、その子の第4代将軍・足利義持が禅寺にしたのが金閣寺の起こりです。 金閣は3層の桜閣で、初層が藤原期の寝殿造

カテゴリ「室町時代の建築」にあるページ このカテゴリには 292 ページが含まれており、そのうち以下の 0 ページを表示しています。 (前のページ) (次のページ) * 室町時代のお城 まとめ 今回は「室町時代のお城」を紹介しました。 室町時代には3つのポイントがありました。 全国の花木が植えられていた足利義満の花の御所 花の御所をマネして建てた守護大名の館 山の地形を最大限利用した南北朝時代の山城0510 江戸時代の作にも内裏は変わらず描かれましたが、室町幕府と細川家の建物は消え、代わりに豊臣秀吉が建立した 方広寺 ほうこうじ と秀吉を 祀 まつ る豊国神社が加わり、さらに徳川家康が京都における徳川家の拠点として建てた二条城がもう一つの主役となりました。

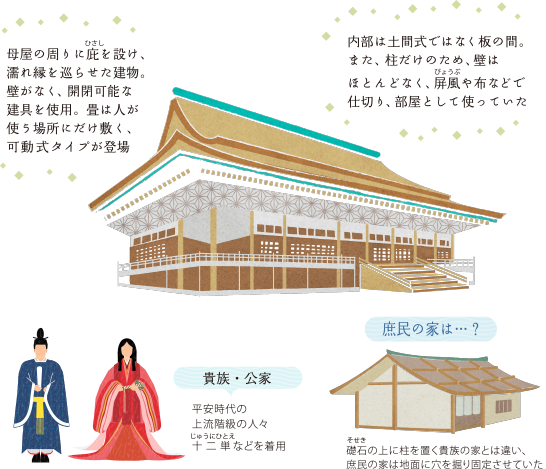

平安時代には貴族という立場の人々は、 寝殿造り という特別な造りの屋敷に住んでいました。 敷地内の北側に建物、南側に池や中島を配した広大な庭という構造をしています。 中央に寝殿、その左右にも建物が建てられ、寝殿と建物を通路で結ばれています。 社寺建築は時代によって様々な形状の変化をしており、 特徴を見ることによっていつ頃建てられた物なのか、 どのような意味のあるものなのかを感じる事ができます。 また、正面から見ると半分近くを占める屋根は 建物の性格そのものを端的に表現しています。年以上前の室町時代。 双 方の建物には 400 年の差がある が , 部屋 のつくり はとて も似てい る 。そして , 現代でも似たような和室はつくられ てい る 。 学習問題 も教科書のものをアレンジして , 提示した。 『室町時代に生まれた文化は

千葉県 国指定 重要文化財 リスト 建造物 画像 解説付き 近代文化遺産見学案内所

鎌倉には鎌倉時代の木造建造物は残されていないの 町人思案橋 クイズ集

京都の国宝建築物(Architect National Treasure) 京都府 には、 文化財保護法 に基づき、 重要文化財の建造物が、651棟あり、全国1位 そのうち、国宝が、72棟あり、全国1位 (17年 (皇紀2677)平成29年9月1日現在) 国宝の建造物 全国:223件/2棟 京都府 :51件1619 室町時代の建築の特徴としては「書院造」が挙げられます。 寝殿造から進化し、室町時代でほぼ完成を遂げ、広く普及し始めました。 書院とは、書斎を兼ねた居住空間を表し、「違い棚」や「床の間」 、棚、角柱、襖、障子、雨戸、縁側 など、現代の和風建築の原形となる形がこの時代から誕生しています。 一休さんがいた時代が、室町時代の最初のころです。 一休さんが屏風(びょうぶ)の虎を退治する話に出てくる将軍も本当にいた歴史上の人物です。 3代将軍の 足利義満 (あしかがよしみつ)という人です。 この足利義満はハデなものが好きだったようで、超ハデハデな建物を作りました。 それが金閣寺(きんかくじ)です。 正式には「 鹿苑寺金閣

室町時代 萬徳寺 Sinの通勤運動 独逸生活 旅行 建築 家

現代建築の始まり 室町時代 株 中井工務店

室町時代の住居の特徴として、 書院造り が挙げられます。

銀閣寺と哲学の道を歩く 京都ぶらり歴史探訪 Bs朝日

実はややこしい 室町時代 を歴史オタクがわかりやすく5分で解説 ページ 2 4 Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

日本建築の歴史 奈良時代編 施工管理求人 俺の夢formagazine

日本建築の歴史 室町時代編 施工管理求人 俺の夢formagazine

時代によって変化してきた社寺建築 社寺建築の豆知識

静かなる壮麗建築物の前でしばし立ち尽くし 円教寺の歴史を思う 後編

禅宗様 Wikipedia

国内現存最古の方丈建築 規則正しきシンメトリーな建物 朝日新聞デジタル

建造物 西福寺 公式 福井県敦賀市 浄土宗鎮西派 大原山

書院造 Wikipedia

第33回 室町時代の社会と文化 歴史研究所

三井時代寺の一西京三 重要文化財 室町時代の建築 の写真素材 画像素材 Image

室町時代 安土桃山時代の建築の特徴や仕様 金閣寺 銀閣寺 姫路城 妙喜庵 No Architecture No Life

和風建築の先駆け 銀閣時 を室町時代オタクがわかりやすく解説 Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

観音堂が国の重要文化財になっています 室町時代初期の建物のようです 高倉寺の口コミ トリップアドバイザー

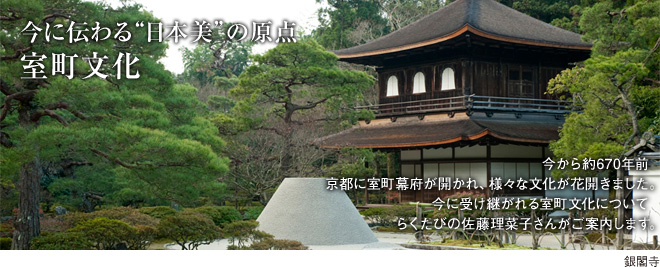

東山文化 Wikipedia

第33回 室町時代の社会と文化 歴史研究所

宗秀斎 Auf Twitter 室町幕府花の御所再現ジオラマ制作上杉本 続 常御殿 庫裏 車宿が完成 個々の建物 の性質を考えて庫裏 車宿は他の杮葺屋根よりワンランク下がり板葺屋根という想定で制作 今日中には全ての建物を完成させたい ジオラマ 模型 室町時代

東福寺 とうふくじ の投稿写真 感想 みどころ 東福寺 三門東福寺にある室町時代建築の国宝建造物 禅宗様 トリップノート

足利義満 義政 室町文化の発展 歴史にドキリ Nhk For School

寺院建築 室町時代

足利市の鑁阿寺に残る 足利将軍へのかつての尊崇 信仰の形 この世は夢のごとくに候

室町時代の建物 の画像素材 日本 国 地域の写真素材ならイメージナビ

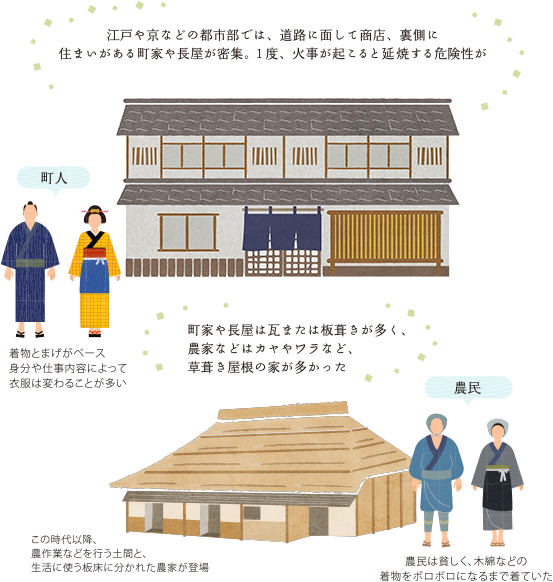

歴史でみる 住まい の進歩と 暮らし の変化 教えて おうちの豆知識シリーズ 住まいの学校コラム 総合住宅展示場 Abcハウジング

足利義満 義政 室町文化の発展 歴史にドキリ Nhk For School

壷阪寺 高取町 08 壷阪寺の 礼堂 禮堂 何度も焼失を繰り返し 現在の建物は室町時代のもの この裏手には御本尊 Flickr

様々な 顔を持ちつつ 京の文化 がいちのぶろぐ

第三十七回 室町文化 京都ツウのススメ おでかけナビ 沿線おでかけ情報 おけいはん ねっと 京阪電気鉄道株式会社

江戸時代の建築の様式や特徴 二条城 日光東照宮 桂離宮について No Architecture No Life

埼玉県内最古である室町時代建築の国指定有形文化財の神社建築物と落差12mの滝のある毛呂山町 まち歩きで趣味探しと図書館めぐりを自転車で

日本建築 寝殿造り 書院造りなどから学ぶ日本の文化 ライフ 100年企業戦略オンライン

社会 歴史 なんでだろう で考える歴史 室町時代の文化 秋山塾 ひたちなか 木村のブログ

鎌倉市観光協会 Pa Twitter 北鎌倉にある円覚寺 明日11月3日まで舎利殿が特別拝観できます 舎利殿は鎌倉で唯一の国宝建造物です 室町時代 の建築物と推定され 唐様 禅宗様 建築物です 正面から全体を見ると 大きく見事な建物で圧倒されます 11月2日撮影

410 Best Japanese Joinery Ideas Japanese Joinery Joinery Wood Joints

寝殿造り 書院造り 数寄屋造り 日本建築の移り変わりとその特徴とは 酒とネコ

歴史でみる 住まい の進歩と 暮らし の変化 教えて おうちの豆知識シリーズ 住まいの学校コラム 総合住宅展示場 Abcハウジング

室町時代 安土桃山時代の建築の特徴や仕様 金閣寺 銀閣寺 姫路城 妙喜庵 No Architecture No Life

さぬき市の一級建築士 谷野設計 の寺社建築探訪記 書写山圓教寺の大講堂ー室町時代の唐様三手先

奈良の歴史的建造物ランキングtop10 じゃらんnet

京都の歴史的建造物ランキングtop10 じゃらんnet

室町時代 2 応仁の乱とふたつの文化 イメージで覚える中学受験歴史 中学受験ナビ

室町時代の特徴と要点まとめ 中学受験 中学社会 Yattoke 小 中学生の学習サイト

第33回 室町時代の社会と文化 歴史研究所

日本建築の歴史 室町時代編 施工管理求人 俺の夢formagazine

ゲストは華道草悦流家元である猪野伸一さんです

室町時代 安土桃山時代の建築の特徴や仕様 金閣寺 銀閣寺 姫路城 妙喜庵 No Architecture No Life

法隆寺で中世建築を見よう 世界最古の木造建造物だけじゃない法隆寺建造物の魅力 奈良県 Lineトラベルjp 旅行ガイド

室町時代を一気に読む 南北朝 戦国時代の複雑な中世社会をやさしく解説 Bushoo Japan 武将ジャパン

滋賀県 江戸時代以前の文化財 建造物 近代文化遺産見学案内所

埼玉県内最古である室町時代建築の国指定有形文化財の神社建築物と落差12mの滝のある毛呂山町 まち歩きで趣味探しと図書館めぐりを自転車で

日本吉 Nippon Kichi

寺院建築 室町時代

室町時代 書院造の構造 床の間など内装の特徴 金閣寺 銀閣寺 時は素敵な暮らしなり

寺院建築 室町時代

刀剣ワールド 室町時代の住宅 家 とは

室町時代の東山文化の象徴 銀閣寺 ヒストリカル シェア 京都中心の四季 歴史 祭

時代によって変化してきた社寺建築 社寺建築の豆知識

足利義政と室町文化 日本が好きになる 歴史全授業 小6 中学

室町時代 Wikipedia

鎌倉の古建築

古い建物が残る富田林寺内町を気ままにぶらり旅 富田林 羽曳野 大阪 の旅行記 ブログ By ミスターdさん フォートラベル

鎌倉 室町時代 左官の起源 有限会社 坂本建美装

室町時代の文化について 社会の部屋 学習教材の部屋

6年 今につながる室町時代 指導案 単元計画 小学校社会ノマド 小学校社会科授業 指導案データベース

第33回 室町時代の社会と文化 歴史研究所

室町时代 维基百科 自由的百科全书

第33回 室町時代の社会と文化 歴史研究所

年表形式 奈良市の歴史をざっくりまとめてみた 平安 鎌倉 室町時代 藤原氏 戦乱 奈良まちあるき風景紀行

鎌倉 室町時代 Ict教材eboard イーボード

足利義満と北山文化 優美で華やかな文化が発展した理由とは 歴人マガジン

宝塔寺 室町時代の伽藍も残る 伏見の日蓮宗寺院 京都名所巡り

東大和市にある都内最古で唯一の室町時代に建立された豊鹿島神社は都指定文化財 まち歩きで趣味探しと図書館めぐりを自転車で

刀剣ワールド 室町時代の住宅 家 とは

日本の建物づくりを支えてきた技術 41 まとめ 6 立体構造化に努めた人びとの営為 伝統 建築をめぐる話 つくることの原点を考える 下山眞司 建築 建物 小さい家

刀剣ワールド 室町時代の住宅 家 とは

京都を代表する観光スポット金閣寺 室町時代 足利義満の邸宅として作られたが 義満の死後禅寺となった の写真素材

時代によって変化してきた社寺建築 社寺建築の豆知識

円成寺本堂 本尊阿弥陀如来を安置する室町時代の建物は内陣の美しさでも知られる 奈良まちあるき風景紀行

畳の歴史 鎌倉 室町 安土桃山 編 畳の張替えは まごころ畳

鎌倉文化の特徴 わかりやすく解説 代表的な建築 文学 絵画などの特色について 日本史事典 Com

室町時代の建築らしい楼門と本堂 観菩提寺 正月堂 の口コミ じゃらんnet

舞楽殿 もじつに趣のある方一間宝形造 茅葺きの素晴らしい建物で室町時代後期に造営されたものです Picture Of Akutsu Hachiman Shrine Takahata Machi Tripadvisor

日本建築の歴史 室町時代編 施工管理求人 俺の夢formagazine

第33回 室町時代の社会と文化 歴史研究所

室町時代 北山文化の代表的な寺院 金閣寺とは 大阪の仏壇店 お仏壇の滝本仏光堂

平安時代の文化10選 服装 本 貴族の遊びに建築 すぐわかる平安時代の暮らし Rinto

室町時代建築 金閣寺と銀閣寺が作られた理由とは Eckq

寺院建築 室町時代

室町時代の象徴 金閣 と 銀閣 小6向けの動画です Studychannel スタディチャンネル 勉強が楽しくなる 学び 動画サービス

日本建築

法隆寺で中世建築を見よう 世界最古の木造建造物だけじゃない法隆寺建造物の魅力 奈良県 Lineトラベルjp 旅行ガイド

室町時代 北山文化の代表的な寺院 金閣寺とは 大阪の仏壇店 お仏壇の滝本仏光堂

銀閣寺とは 室町時代 東山文化の代表 銀閣寺に銀箔は貼ってない 大阪の仏壇店 お仏壇の滝本仏光堂

室町時代の文化について 社会の部屋 学習教材の部屋

鎌倉 南北朝 室町時代の京都 京都の歴史

時代によって変化してきた社寺建築 社寺建築の豆知識

0 件のコメント:

コメントを投稿